活動記録 - ci=ki rok pe

- 2019年7月20日(土)14時~16時

- 帯広百年記念館にて巡回講座をおこないました。

考古学から見たアイヌ文化の成立

講師:長沼 正樹 准教授(北海道大学アイヌ・先住民研究センター)

考古学は、文献資料のない過去の歴史を長期にわたって調べることができる一方で、「考古学的文化」の考え方は誤解を招きやすく、アイヌ民族は先住民族ではないとの誤った主張に悪用されることもあります。そこで考古学の方法を説明した上で、アイヌ文化の形成をめぐるいくつかの学説を紹介して検討しました。考古学からみると、アイヌ文化は特定の年代に突如として現れたのではなく、長い時間をかけて徐々に形成されたと言えます。

2019年7月22日(月)

2019年7月9日

公開講座 アイヌ・先住民を学ぶ①を開催しました。

多数様のご来場、ありがとうございました。

【2019年7月9日】公開講座 アイヌ・先住民を学ぶ①を開催しますの記事はこちら

2019年7月10日(水)

2019年2月15日(金) 北海道大学総合博物館 1階 知の交流 にて

グリーンランドとアイヌの狩猟文化:環境保全と文化継承の取り組みから

終了いたしました。多数様にご来場いただき、ありがとうございました。

講演会記事はこちら

会場のようす

杉山 慎(北海道大学低温科学研究所 教授)

大島 トク(グリーンランド・カナック村 猟師)

北原 モコットゥナㇱ(北海道大学アイヌ・先住民研究センター 准教授)

近藤 祉秋(北海道大学アイヌ・先住民研究センター 助教)

椎久 慎介(標津アイヌ協会・漁師)

山丸 賢雄(アイヌ民族文化財団・伝承者育成事業 アシスタントティーチャー)

座談会のようす

展示のようす

展示のようす

展示のようす

展示のようす

2019年2月20日(水)

2019年2月16日・17日 北海道大学スラブ・ユーラシア研究センター403号室にて、

- ISNLC2019

- International Symposium on Northern Languages and Cultures 2019

- 北方の言語と文化にかんするシンポジウム

- 北方のフォークロアと言語

- シベリアの言語資料採録にかんする諸報告

を開催しました。多数様のご来場、ありがとうございました。

シンポジウム記事はこちら

2019年2月18日(月)

- 2019年1月19日(土)14時~16時

- 帯広百年記念館にて巡回講座をおこないました。

北海道150年の光と影 ~「開拓」の捉え方~

講師:谷本 晃久 教授(北海道大学文学研究科/アイヌ・先住民研究センター)

北海道に広がる美しい農地の風景から何を読み取るか?その影には開拓移住者

の苦労とともに、アイヌ民族の受けた、強制移住やマイノリティ化に伴う社会経

済的不利益の歴史があることを忘れてはなりません。

また、150年前に松浦武四郎の提案した道名・国名に込められた意味を、武四郎

の経歴や志士としてのスタンスを踏まえて検討すると、「アイヌ民族との共生」

という一般的なイメージとはやや異なった姿もみえてきます。

それらを踏まえ、「北海道」150年の歴史をどう振り返り共有していくかについ

て考えました。

2019年1月21日(月)

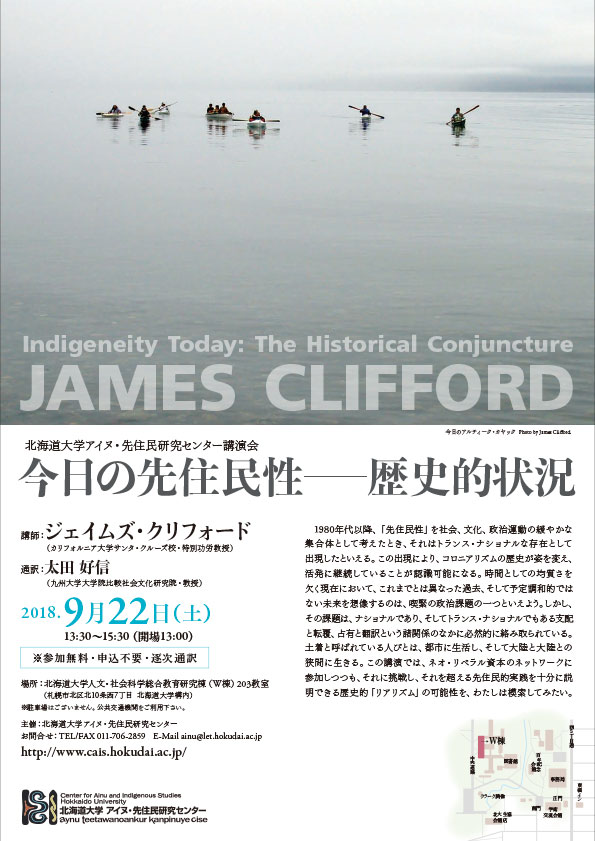

2018年9月22日ジェイムズ・クリフォード氏講演会「Indigeneity Today: The Historical Conjuncture 今日の先住民性――歴史的状況」を開催しました。多数様にご来場いただき、ありがとうございました。

シンポジウム記事はこちら

2018年9月25日(火)

- Indigeneity Today: The Historical Conjuncture

- 今日の先住民性――歴史的状況

【講演者】

- James Clifford (University of California, Santa Cruz. Distinguished Professor)

- ジェイムズ・クリフォード 氏

- (カリフォルニア大学サンタ・クルーズ校・特別功労教授)

- 通訳:太田 好信(九州大学大学院比較社会文化研究院・教授)

【要 旨】

1980年代以降、「先住民性」を社会、文化、政治運動の緩やかな集合体として考えたとき、それはトランス・ナショナルな存在として出現したといえる。この出現により、コロニアリズムの歴史が姿を変え、活発に継続していることが認識可能になる。時間としての均質さを欠く現在において、これまでとは異なった過去、そして予定調和的ではない未来を想像するのは、喫緊の政治課題の一つといえよう。しかし、その課題は、ナショナルであり、そしてトランス・ナショナルでもある支配と転覆、占有と翻訳という諸関係のなかに必然的に絡み取られている。土着と呼ばれている人びとは、都市に生活し、そして大陸と大陸との狭間に生きる。この講演では、ネオ・リベラル資本のネットワークに参加しつつも、それに挑戦し、それを超える先住民的実践を十分に説明できる歴史的「リアリズム」の可能性を、わたしは模索してみたい。

【日 時】

- 2018年9月22日(土)

- 13:30~15:30(開場13:00)

【場 所】

- 北海道大学人文・

社会科学総合教育研究棟(W棟)

- 2階 W203教室

- (札幌市北区北10条西7丁目 北海道大学構内)

- ※駐車場はございません。公共交通機関をご利用ください。

参加無料・申込不要・逐次通訳

このたびのジェイムズ・クリフォード博士の来日に際し、上記の講演会に続いて、福岡で開催されるWSSF 2018(World Social Science Forum 2018)での学会発表および、大阪の国立民民族学博物館での講演が予定されております。詳細は、各HPをご参照ください。

2018年8月6日(月)

2018年6月22日、巡回講座(出前講座)「モノから考えるアイヌ文化」を行いました。

日時:2018年6月22日(金) 10:45~12:15

講師:山崎幸治(北海道大学アイヌ・先住民研究センター准教授)

会場:龍谷大学 深草キャンパス 和顔館201(京都市)

開催にあたり、龍谷大学国際学部の友永雄吾准教授にご協力いただきました。

記して感謝申し上げます。

2018年6月25日(月)

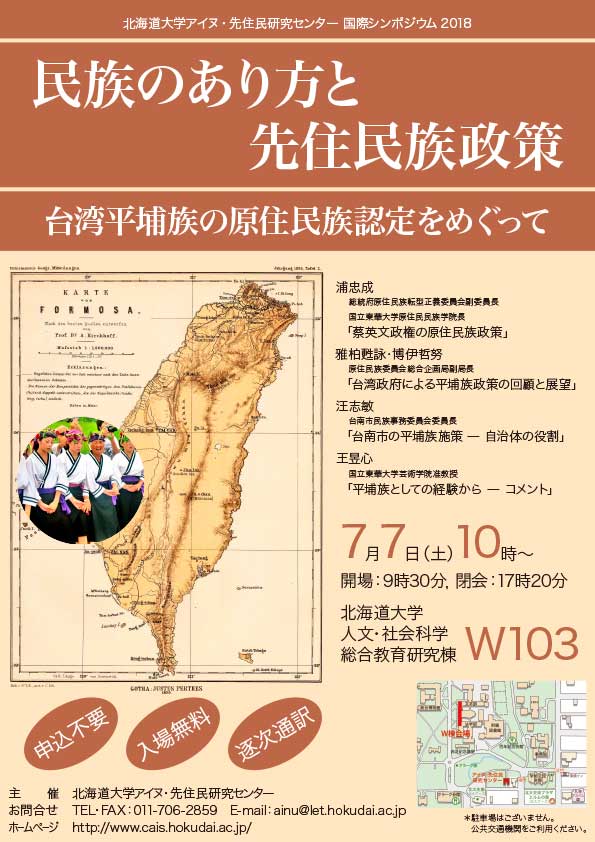

- 民族のあり方と先住民族政策

- 台湾平埔族の原住民族認定をめぐって

趣旨:

台湾においては、すでに原住民族と認められている16民族に対して、国会の特別議席、土地に対する権利、進学・就職の際の優遇措置などの特別の権利・利益が保障されている。しかし、台湾島の中国大陸に面した平野に居住していた民族は、明、清の時代に移住してきた漢民族に同化され、固有の文化が大きく損なわれたため、最近に至るまで原住民族として認められることはなかった。2016年に誕生した蔡英文・民進党政権は、これらの平埔族(平野の民族の意)を原住民族と認める方針を決めたが、これまでの16 民族の位置づけとは大きく異なるアプローチが取られている。

そこで、今回のシンポジウムでは、浦忠成氏に蔡政権の新しい原住民族政策の全体像と、その中での平埔族政策の持つ意味について、雅柏甦詠・博伊哲努氏に原住民身分法改正を含む、政府としての平埔族政策について、汪志敏氏に台南市のシラヤ族(平埔族の一つ)施策の内容と国と自治体の関係について、それぞれお話しいただき、さらに、王昱心氏に平埔族としての立場からのコメントをいただいて、具体の民族のあり方に応じた先住民族政策の可能性を探り、今後のアイヌ政策の参考に供したい。

内容:

蔡英文政権の原住民族政策

- 浦忠成(総統府原住民族転型正義委員会副委員長・国立東華大学原住民民族学院長)

台湾政府による平埔族政策の回顧と展望

- 雅柏甦詠・博伊哲努(原住民族委員会総合企画局副局長)

台南市の平埔族施策 ― 自治体の役割

平埔族としての経験から ― コメント

日時:

- 2018年7月7日(土)

- 10:00~17:20

- (開場9:30)

場所:

- 北海道大学人文・社会科学総合教育研究棟(W棟)

- 1階 W103教室

- ※駐車場はございません。公共交通機関をご利用ください。

2018年6月7日(木)

- 村垣淡路守と

東蝦夷地巡見絵巻について

村垣淡路守範正が、安政五(1858)年に箱館奉行として東蝦夷地を巡見した際の絵巻。幕吏が巡見の際に目にした、アイヌの人々の使役の様子を知ることができる資料であり、また風景描写も捨てがたい一級の資料でもある。この絵巻について考え

る。

※参加無料・申込不要

講師

- 北海道大学アイヌ・先住民研究センター 客員教授

- 佐々木 利和

日時

- 2017年10月24日(火)

- 18:30~20:00(開場18:20)

場所

- 北海道大学人文・社会科学総合教育研究棟(W棟)103教室

- ※駐車場はございません。公共の交通機関をご利用ください。

主催・お問い合わせ

2017年9月28日(木)

北海道の歴史は、本州とは異なる独自の歴史があります。一方でその歴史は、本州の歴史の視点と枠組みで語られてきました。北海道の歴史の語りに不足しているもの、その解決策を考えます。

※参加無料・申込不要

講師

- 北海道大学アイヌ・先住民研究センター 教授

- 加藤 博文

日時

- 2017年9月26日(火)

- 18:30~20:00(開場18:20)

場所

- 北海道大学人文・社会科学総合教育研究棟(W棟)103教室

- ※駐車場はございません。公共の交通機関をご利用ください。

主催・お問い合わせ

2017年9月4日(月)

外部サイトへのリンク一覧

外部サイトへのリンク一覧