【2019年12月10日】公開講座 アイヌ・先住民を学ぶ⑤を開催しました

公開講座 アイヌ・先住民を学ぶ⑤を開催しました。

多数様のご来場、ありがとうございました。

公開講座 アイヌ・先住民を学ぶ⑤を開催しました。

多数様のご来場、ありがとうございました。

公開講座 アイヌ・先住民を学ぶ④を開催しました。

多数様のご来場、ありがとうございました。

公開講座 アイヌ・先住民を学ぶ③を開催しました。

多数様のご来場、ありがとうございました。

北海道大学人文・社会科学総合教育研究棟(W棟)103教室で、講演会『北米へ進出した人類 -ファーストアメリカン研究のいま-』を開催しました。

多数様のご来場、ありがとうございました。

講演会『北米へ進出した人類 -ファーストアメリカン研究のいま-』の記事はこちら

2019年7月14日

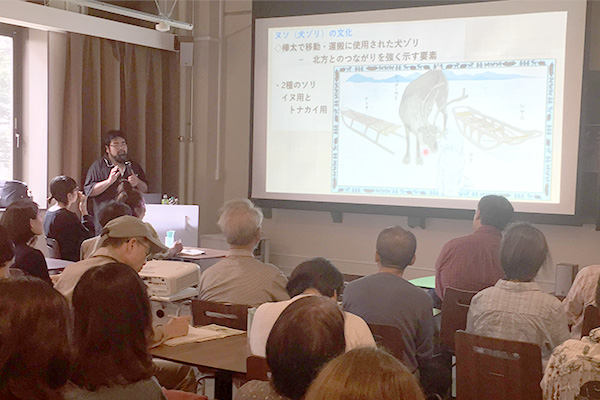

北海道大学総合博物館 講演室 知の交差点で、第10回博物館研究会講演会『ヌソ(犬ぞり)から考えるアイヌ文化の復興』を開催しました。

多数様のご来場、ありがとうございました。

第10回博物館研究会講演会『ヌソ(犬ぞり)から考えるアイヌ文化の復興』の記事はこちら

2019年7月26日、出前講座「アイヌ文化入門」を行いました。

開催にあたり、龍谷大学国際学部の友永雄吾准教授にご協力いただきました。 記して感謝申し上げます。

考古学は、文献資料のない過去の歴史を長期にわたって調べることができる一方で、「考古学的文化」の考え方は誤解を招きやすく、アイヌ民族は先住民族ではないとの誤った主張に悪用されることもあります。そこで考古学の方法を説明した上で、アイヌ文化の形成をめぐるいくつかの学説を紹介して検討しました。考古学からみると、アイヌ文化は特定の年代に突如として現れたのではなく、長い時間をかけて徐々に形成されたと言えます。

2019年2月15日(金) 北海道大学総合博物館 1階 知の交流 にて

グリーンランドとアイヌの狩猟文化:環境保全と文化継承の取り組みから

終了いたしました。多数様にご来場いただき、ありがとうございました。

北海道に広がる美しい農地の風景から何を読み取るか?その影には開拓移住者 の苦労とともに、アイヌ民族の受けた、強制移住やマイノリティ化に伴う社会経 済的不利益の歴史があることを忘れてはなりません。

また、150年前に松浦武四郎の提案した道名・国名に込められた意味を、武四郎 の経歴や志士としてのスタンスを踏まえて検討すると、「アイヌ民族との共生」 という一般的なイメージとはやや異なった姿もみえてきます。

それらを踏まえ、「北海道」150年の歴史をどう振り返り共有していくかについ て考えました。

1980年代以降、「先住民性」を社会、文化、政治運動の緩やかな集合体として考えたとき、それはトランス・ナショナルな存在として出現したといえる。この出現により、コロニアリズムの歴史が姿を変え、活発に継続していることが認識可能になる。時間としての均質さを欠く現在において、これまでとは異なった過去、そして予定調和的ではない未来を想像するのは、喫緊の政治課題の一つといえよう。しかし、その課題は、ナショナルであり、そしてトランス・ナショナルでもある支配と転覆、占有と翻訳という諸関係のなかに必然的に絡み取られている。土着と呼ばれている人びとは、都市に生活し、そして大陸と大陸との狭間に生きる。この講演では、ネオ・リベラル資本のネットワークに参加しつつも、それに挑戦し、それを超える先住民的実践を十分に説明できる歴史的「リアリズム」の可能性を、わたしは模索してみたい。

参加無料・申込不要・逐次通訳

このたびのジェイムズ・クリフォード博士の来日に際し、上記の講演会に続いて、福岡で開催されるWSSF 2018(World Social Science Forum 2018)での学会発表および、大阪の国立民民族学博物館での講演が予定されております。詳細は、各HPをご参照ください。

昨年度開催した無料公開連続セミナー『アイヌを学ぶ』は、月例公開講座『アイヌを学ぶ』に変わりました。

事前のお申込みは必要なく、どなたでも聴講できます。どうぞ気軽にご参加ください。

アラスカ先住民の狩りや魚捕り、伝統的な食文化について、写真や映像を交え、わかりやすくお話します。つづいて、アイヌ民族の事例との比較もしながら、狩りの習わしを次世代に伝える取りくみを紹介します。

昨年度開催した無料公開連続セミナー『アイヌを学ぶ』は、月例公開講座『アイヌを学ぶ』に変わりました。

事前のお申込みは必要なく、どなたでも聴講できます。どうぞ気軽にご参加ください。

すべての人の自由と尊厳をかかげる近代の政治学は、先住民族に何をもたらし、また、どのような問題をはらんでいたのか。

政治学とデモクラシーの過去をふりかえり、未来を展望します。