2014年12月のアーカイブ

– International Symposium on Northern Languages and Cultures –

2015年1月24日・25日の2日間、ISNLC2015北方の言語と文化にかんする国際シンポジウムを開催します。

(ポスターはこちら)2015年1月24日・25日ISNLC2015北方の言語と文化にかんする国際シンポジウム

【期日】

【期日】

- 2015年1月24日(土)・25日(日)

-

【場所】

- 北海道大学情報教育館3階

- スタジオ型多目的中講義室

- (北海道札幌市北区北17条西8丁目)

-

【参加無料・事前申込不要】

1/24[Sat]10:00~16:50

Session1(10:10~12:00)

言語・文化継承とドキュメンテーション(通訳つき)

1. ウラジスラフ・リンティテギン (チュクチ総合カレッジ)

2. ワレンチン・グセフ (ロシア語アカデミー言語学研究所)

Session2(13:30~16:50)

民族誌の言語資料

3. 永山 ゆかり (北方研究教育センター)

4. 丹菊 逸治 (アイヌ・先住民研究センター)

5. 長崎 郁 (国立国語研究所)

6. 江畑 冬生 (新潟大学)

7. 松本 亮 (京都大学)

8. 山田 敦士 (日本医療大学)

1/25[Sun]10:30~17:00

Session3(10:30~12:00)

言語の記録・保存

1. 白石 英才 (札幌学院大学)

2. 白 尚燁 (文学研究科博士課程)

3. 津曲 敏郎 (北方研究教育センター)

Session4(13:30~16:50)

アイヌ文学とアイヌ語

4. 矢崎 春菜 (文学研究博士課程)

5. 北原 次郎太 (アイヌ・先住民研究センター)

6. 奥田 統己 (札幌学院大学)

7. 岸本 宜久 (文学研究科博士課程)

8. 高橋 靖以 (アイヌ・先住民研究センター)

9. 佐藤 知己 (北方研究教育センター)

2014年12月25日(木)

文化庁委託事業 アイヌ語の保存・継承に必要なアーカイブ化に関する調査研究報告会

アイヌ語の未来を考える

– 音声資料をいかに活用していくか –

文化庁ではアイヌ語音声資料のデジタル化・アーカイヴ作成のための調査研究事業を進めています。平成25年度からは、平取町立二風谷アイヌ文化博物館の資料を対象に、町内外の関係者と千葉大学の協力を得ながら、基礎的な整理作業と研究を行いました。この資料は、同町教育委員会が故萱野茂氏に調査員を委嘱して昭和44年に記録したもので、6名の語り手はいずれも沙流川流域に暮らした流暢なアイヌ語話者です。

本報告会では、アイヌ口承文芸の魅力や、萱野氏の調査活動を紹介するとともに、この間の成果を取りまとめてお知らせします。

ちらしはこちら(2015年1月31日_2月1日_アイヌ語の未来を考える)

報告者・講演者

1日目

1日目

2015年

1月

31日(土)

13:00~

16:00(開場12:30)

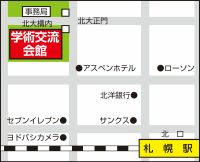

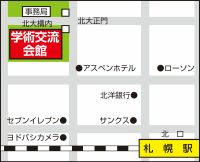

北海道大学

学術交流会館 第1会議室

(札幌市北区北8条西5丁目北海道大学)

2日目

2日目

2015年2月1日(日)

13:00~16:00(開場12:30)

沙流川歴史館レクチャーホール

(北海道沙流郡平取町字二風谷227番地2)

– TIME TABLE –

13:00

開会挨拶

13:05

概要説明 鈴木 仁也 国語調査官

「アイヌ語の保存・継承に係る文化庁の取組」

13:25

報告 関根 健司 氏「調査・研究の成果について」

13:40

講演 中川 裕 教授「アイヌ口承文芸と音声資料」

14:40

休憩

14:50

講演 萱野 志朗 氏「沙流のアイヌ口承文芸 -萱野茂による記録-」

15:45

質疑・応答

16:00

閉会

- 【主催】

- 文化庁、国立大学法人千葉大学、

国立大学法人 北海道大学 アイヌ・先住民研究センター、平取町教育委員会

2014年12月25日(木)

12月20日(土)・21日(日)両日開催いたしました。

年末の忙しい時期にも関わらず多数の方々にご来場いただきました。

海外からの報告者・パネラーからは文化的景観(カルチュラル・ランドスケープ)をめぐって、サーミをはじめとする先住民の事例と最新の研究動向が紹介され、日本からは白老・平取・旭川のアイヌの伝統文化や地名に関する報告と事例の紹介がありました。

2日目の最後にはパネルディスカッションが行われ、文化的景観をめぐって活発な議論が行われました。

シンポジウム紹介記事はこちら 2014年12月22日(月)

筑波大学人文・文化学群(伊藤眞学群長)では、グローバルに活躍しうる人材として異文化に対する理解力とともに日本文化の発信力を備えた人材を育成するため、平成24年度よりグローバル人材養成講座を設けて、国際性および学際性を重視した教育プログラムを展開しています。同プログラムでは、英語や各地域の言語の充分な運用能力を身につけることはもちろん、世界における日本人として、日本の歴史、文化、社会に関する基礎的知識、日本の近代化に関する深い理解を身につけること等も求められています。

当センターは、「日本近世社会史・北方史」を研究しておられる同学群教育課程委員長の浪川健治教授から、日本の歴史、文化、社会に関する基礎的知識として身につけておくべきアイヌ民族の歴史、文化、社会に関する講座を開講したいとのご提案をいただき、平成24年度より集中講義を担当させていただいています。

今年度は、11月22日から24日までの日程で、落合研一准教授が「グローバル人材養成講座XI」を担当させていただきました。近世までのアイヌ民族に関連する史実、江戸時代の蝦夷地調査の記録に遺されているアイヌ文化、近代化を急いだ明治政府による北海道統治とアイヌ民族に対する影響などを概観するとともに、現在のアイヌ民族の実情、近年のアイヌ民族をめぐる政治的動向などを紹介しました。また、先住民族政策に関連する政治学の諸理論、日本国憲法の保障している権利の性質などに留意しつつ、先住民族であるアイヌ民族に関する施策の可能性について検討しました。1年次から4年次まで、様々な学部に属する42名の学生が履修し、好天に恵まれた週末であったにもかかわらず、連日とても熱心に受講してくれました。

北海道外、とりわけ関東圏の大学において、アイヌ民族に関する理解を深めるための講座を設けていただいている筑波大学人文・文化学群および熱心に受講してくれた学生の皆さんに感謝いたします。

2014年12月9日(火)

台湾国立政治大学 社会科学学院院長の莊 奕琦 氏が訪問してくださいました。

当センターの常本センター長、専任教員の落合准教授、岡田博士研究員、城石博士研究員とともに、今後の交流について懇談しました。

2014年12月5日(金)

【期日】

【期日】

鈴木 仁也

鈴木 仁也 関根 健司

関根 健司 中川 裕

中川 裕 萱野 志朗

萱野 志朗

外部サイトへのリンク一覧

外部サイトへのリンク一覧